城北法院开展执行讲堂,普及“执行不能”

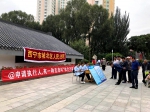

8月17日下午,城北法院执行局法警在朝阳公园广场开展执行小讲堂,为群众普及“执行难”与“执行不能”的区别。消除当事人及社会公众对法院执行工作的误解,让他们能够正确的理解法院执行工作。

在执行实践中,很多当事人以为只要向法院申请执行了,就能坐等法官把钱“送上门”。而当法院已经穷尽各种执行措施,依然无法找到任何财产线索,无法及时执行到位时。就认为法院给群众开了张“法律白条”。就认为这是法院“执行不力”之所以产生这种误解是因为实践中很多人都没有真正理解何为“执行不能”?

那么何为“执行不能”?在法院执行的案件大致可以分为两大类:一是被执行人有财产可供执行的案件;二是被执行人无财产可供执行,经执行法院穷尽手段仍不能执行的案件,也就是我们通常所说的执行不能案件。最高人民法院提出“用两到三年时间基本解决执行难”针对的是第一类执行案件,指的是被执行人有财产可供执行而不能得到及时全部执行的情况、主要解决的是被执行人规避或抗拒执行、有关人员或部门干预执行及法院消极执行、拖延执行等情形。第二类案件不应纳入执行难的范畴,也就是说被执行人无财产可供执行的案件虽然从形式上表现为生效法律文书确定当事人的义务未能最终实现,但本质上这类案件属于申请执行人应当自行承担的商业风险、交易风险和法律风险。

“执行不能”案件的数量在全部执行案件中还占有一定的比例,对于为数不少的这类案件,少量一部分可以终结执行,绝大部分“执行不能”案件法院将采取终结本次执行程序的办法处理。

“终结本次执行程序”就是指在执行程序开始后,人民法院履行了应有的执行措施和执行方法,仍然无法使案件得以执结,在确定被执行人确无可供执行的财产、暂时无履行能力的情况下,由法院裁定本案执行程序阶段性终结。

“执行不能”案件的债权人,如发现被执行人有可供执行财产的,随时可以再次申请执行,并且不受申请执行时效期间的限制。此外,城北法院也开通了终本案件自动巡查系统,将定期进行被执行人的财产核查工作,一旦发现被执行人有可供执行的财产,将在第一时间采取执行举措,确保一些有执行可能的案件“起死回生”,最大限度地保障债权人的合法权益。